Ensaio - Revisitando Ética a Nicômaco e o Conceito de Justiça em Aristóteles

- Sérgio Luiz de Matteo

- 15 de ago.

- 25 min de leitura

Atualizado: 31 de ago.

Introdução [1]

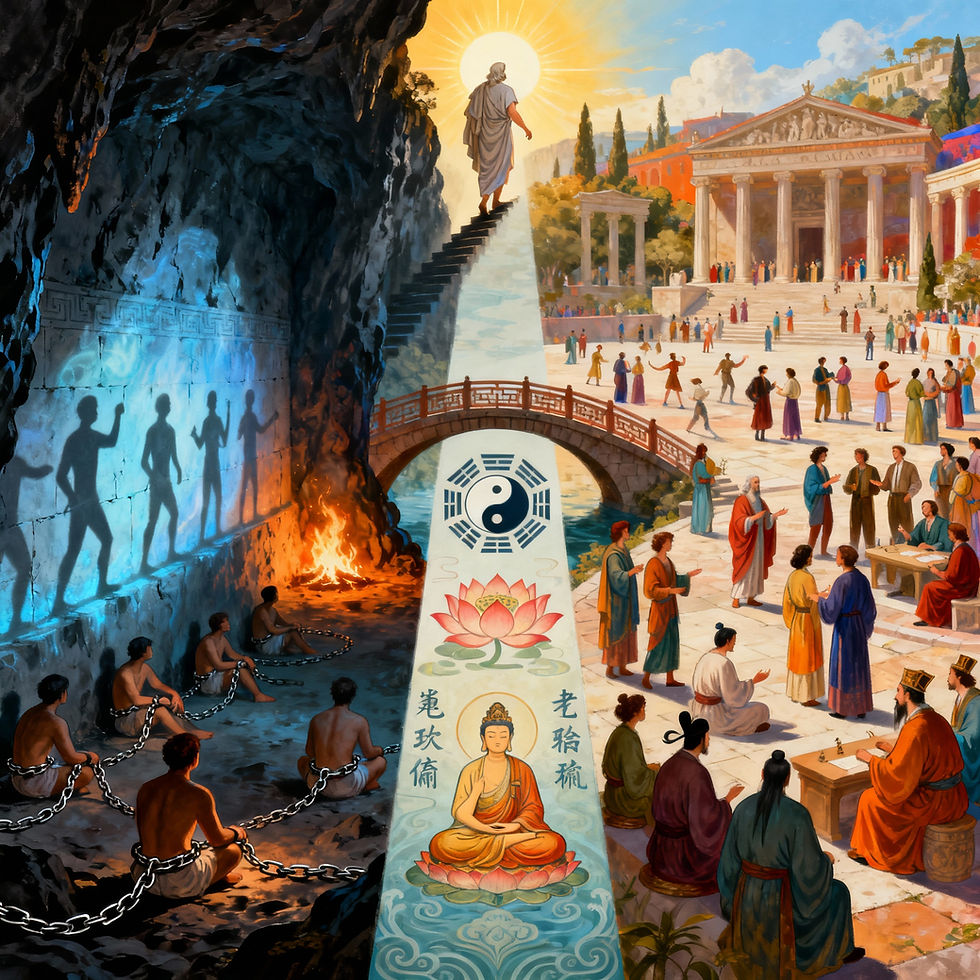

A Ética a Nicômaco, obra fundamental de Aristóteles (séc. IV a.C.), investiga o bem supremo para o ser humano, identificado como eudaimonia – termo grego que transcende a noção de felicidade emocional e designa uma vida plena. Partindo da premissa de que todas as ações humanas visam a fins hierárquicos, Aristóteles define a eudaimonia como o fim último, autossuficiente, perseguido por si mesmo e capaz de harmonizar outros bens (como riqueza, honra e prazer) numa existência integral. Essa realização não se reduz a estados subjetivos passageiros, mas exige condições materiais (saúde, recursos) e virtudes desenvolvidas ao longo de toda uma vida.

A obra estrutura-se em 10 livros, combinando análise dialética das opiniões éticas da época de Aristóteles com uma abordagem prática teleológica: compreende o homem em função de seu telos (propósito), enfatizando que a ética diz respeito à ação concreta (eupraksía), não à mera especulação. A eudaimonia é definida como a atividade da alma em conformidade com a virtude, o que demanda o cultivo de dois tipos complementares de excelência: as virtudes morais (como coragem, temperança e justiça), adquiridas pelo hábito (ethos), e as virtudes intelectuais (como sabedoria teórica e prática), desenvolvidas pelo ensino.

Aristóteles formula a célebre doutrina do meio-termo para as virtudes morais: cada uma consiste num equilíbrio racional entre extremos viciosos. A coragem, por exemplo, é o meio entre a covardia (deficiência) e a temeridade (excesso); a temperança, o equilíbrio entre a insensibilidade e a libertinagem. Aplicar esse princípio às circunstâncias concretas exige phronesis (sabedoria prática), capacidade de discernir o bem apropriado em cada contexto. Diferente da sabedoria teórica (que lida com verdades universais), a phronesis orienta ações humanas mutáveis e é indispensável à vida virtuosa.

A amizade (philia) é tratada como pilar da vida feliz. Aristóteles distingue três tipos: por utilidade (interesses mútuos), por prazer (atração emocional) e por virtude (baseada no desejo recíproco do bem). Esta última, forma mais elevada, fortalece a coesão social e perpetua a justiça. Contudo, o ápice da eudaimonia é a vida contemplativa (bios theoretikos), atividade intelectual que exercita a razão em busca do conhecimento (filosofia, ciência). Por sua autossuficiência e por aproximar o homem do divino, tal vida supera em excelência até mesmo a vida política.

Apesar de sua influência fundadora na ética ocidental (especialmente na ética das virtudes), a obra é criticada por seu elitismo: a justiça distributiva aristotélica excluía escravos, mulheres e estrangeiros, e a vida contemplativa pressupunha ócio inacessível à maioria. Contudo, sua análise da justiça como virtude relacional e sua ênfase na equidade contextual permanecem relevantes para a filosofia política e o direito contemporâneos.

A Ética a Nicômaco propõe um projeto de felicidade ancorado na racionalidade prática e na excelência moral, no qual a justiça – nas suas dimensões legal, distributiva e corretiva – atua como alicerce da vida em comunidade. Ao integrar ação virtuosa (praxis), sabedoria prática (phronesis) e contemplação (theoria), Aristóteles oferece uma visão complexa da "vida boa" que ancora a ética individual na estrutura política da polis.

Ao revisar o conceito de justiça aristotélico, o presente ensaio propõe uma leitura tensional, identificando não apenas seus méritos teóricos, mas as contradições internas que emergem quando seus princípios são confrontados com suas próprias aplicações. Argumentamos que essas contradições, longe de invalidarem o sistema, constituem um laboratório conceitual que ilumina questões perenes sobre a natureza relacional da justiça, os limites da racionalidade prática e os perigos da naturalização de hierarquias sociais.

1 A Teoria da Justiça (Livro V) [2, 3]

A justiça (dikaiosyne) é apresentada como a virtude completa por excelência, pois regula as relações sociais e sintetiza todas as demais virtudes. Aristóteles a analisa em duas dimensões:

Justiça Geral (Legal):

Cumprimento das leis que visam o bem comum da polis (cidade-Estado). Representa a "virtude completa" por abranger todas as formas de excelência moral em relação aos outros (1130a).

Justiça Particular:

Subdivide-se em:

Distributiva: Distribuição de honras, riquezas e cargos conforme mérito proporcional (geometricamente igual).

Corretiva (ou Comutativa): Correção de transações e crimes, buscando igualdade aritmética entre as partes.

Recíproca (antipeponthos): Base das trocas econômicas, garantindo equivalência de valor (moeda como medida comum).

A justiça pressupõe ainda a equidade (epieikeia) – a capacidade de adaptar a lei universal às circunstâncias particulares quando a rigidez legal seria injusta. Essa noção vincula-se à phronesis, pois exige discernimento contextual.

A exploração de Aristóteles sobre a justiça na Ética a Nicômaco oferece um arcabouço fundamental que continua a influenciar o pensamento ético e jurídico contemporâneo – a teoria da justiça aristotélica influenciou diretamente pensadores como Tomás de Aquino, John Rawls (justiça como equidade) e teorias contemporâneas de justiça distributiva.

Na sequência, abordaremos como as ideias de Aristóteles se alinham com conceitos modernos, focando na dinâmica relacional, equidade, voluntariedade, o paradoxo do juiz ideal e a controversa defesa da escravidão.

2 A Justiça como Virtude Relacional: Uma Fenomenologia da Interdependência

Aristóteles posiciona a justiça como uma virtude que não pode ser isolada, exigindo a presença do outro. No Livro V, ele enfatiza que a justiça só existe quando há interação com outros, ou seja, ela é uma virtude de alteridade. Isso significa que, para ser justo, o indivíduo deve considerar sua relação com a comunidade e com outros membros, não apenas seu estado interno.

Essa visão relacional é corroborada por várias fontes. Por exemplo, artigo da University of Vermont (s.d.) [4] destaca que Aristóteles rejeita a concepção platônica de justiça como um fenômeno intrapessoal (relacionado apenas à alma individual) e a define como algo que envolve ações e relações interpessoais. A Stanford Encyclopedia of Philosophy (2022) [5] reforça que, para Aristóteles, a justiça é uma virtude de caráter e de arranjos políticos, sempre envolvida em interações sociais, como distribuir bens ou corrigir injustiças.

2.1 Tipos de Justiça Particular e Sua Natureza Relacional

Aristóteles divide a justiça em universal e particular. A justiça universal refere-se à obediência às leis e à conformidade com as normas da sociedade, enquanto a justiça particular é mais específica e envolve a distribuição de bens e a correção de desequilíbrios entre indivíduos. Ambas as formas são profundamente relacionais, como detalhado a seguir:

Justiça Distributiva:

Esta forma de justiça particular diz respeito à alocação de bens, honras ou recursos entre os membros de uma sociedade. Aristóteles argumenta que a justiça distributiva deve seguir uma proporção geométrica, onde o que cada pessoa recebe é proporcional ao seu mérito ou contribuição para a comunidade. Por exemplo, se A contribui duas vezes mais do que B, A deve receber duas vezes mais do que B. Essa proporção não é fixa, mas depende do contexto e das necessidades da sociedade. A justiça distributiva é, portanto, inerentemente relacional, pois envolve comparar as contribuições e os direitos de diferentes indivíduos, sempre em relação ao outro.

A Stanford Encyclopedia of Philosophy (2022) [5] explica que a justiça distributiva traduz-se em proporcionalidade, pois o que cada pessoa merece é proporcional às suas contribuições. Isso é ilustrado por Aristóteles em exemplos como a distribuição de flautas para os melhores músicos, destacando que a justiça distributiva regula como os bens são compartilhados entre os membros da sociedade, sempre considerando as relações entre eles.

Justiça Corretiva ou Retificativa:

Esta forma de justiça particular lida com a correção de desequilíbrios causados por ações injustas entre indivíduos. Aristóteles descreve-a como uma proporção aritmética, onde o objetivo é restaurar a igualdade inicial. Por exemplo, se C furta D em uma quantia X, a justiça corretiva exige que X seja tirado de C e devolvido a D, restaurando o equilíbrio. Essa forma de justiça também é relacional, pois pressupõe uma interação entre pelo menos duas partes e o reconhecimento de um dano ou desequilíbrio que afeta ambas.

Ambos os tipos de justiça particular – distributiva e corretiva – destacam a importância das relações interpessoais e da comunidade como o contexto em que a justiça se realiza. A justiça distributiva regula como os bens são compartilhados entre os membros da sociedade, enquanto a justiça corretiva garante que as relações entre indivíduos sejam mantidas em um estado de equilíbrio, sempre considerando o outro.

2.2 Justiça e a Estrutura Social

Para Aristóteles, a justiça não é apenas uma virtude individual, mas também uma característica essencial de uma sociedade bem organizada. Ele argumenta que a justiça política é a base para a harmonia social e que as leis e instituições devem ser projetadas para promover a justiça entre os cidadãos. Nesse sentido, a justiça é relacional não apenas entre indivíduos, mas também entre o indivíduo e o Estado.

Aristóteles distingue entre justiça natural e justiça legal. A justiça natural é universal e imutável, baseada na natureza das coisas, enquanto a justiça legal é convencional e pode variar de acordo com as leis de cada sociedade. No entanto, ambas as formas de justiça são relacionais, pois dependem de como os indivíduos interagem uns com os outros e com as instituições que regem a sociedade. Alatrsh (2020) [6] destaca que a noção de justiça de Aristóteles é fundamentada em contextos políticos e sociais, alinhando-se com debates modernos sobre equidade e direitos, sempre em relação à comunidade.

2.3 Justiça como Meio entre Extremos

Embora Aristóteles defina a justiça como uma virtude que segue o princípio do meio entre os extremos (como todas as virtudes), sua aplicação na esfera relacional é particularmente complexa. No contexto da justiça, o "meio" não é uma quantidade fixa, mas uma relação equilibrada entre as partes envolvidas. Por exemplo:

Na justiça distributiva, o meio é alcançado quando os bens são distribuídos de forma proporcional ao mérito de cada indivíduo, evitando tanto o excesso (dar demais a alguém) quanto a deficiência (dar de menos). Isso é detalhado em artigo do NumberAnalytics (2025) [7], que explica que a justiça distributiva é uma forma de proporção geométrica, sempre comparando as contribuições relativas.

Aqui emerge uma tensão fundamental: se a justiça distributiva pressupõe critérios de mérito, quem determina esses critérios? Aristóteles reconhece que diferentes comunidades valorizam diferentes virtudes - democratas valorizam liberdade, oligarcas riqueza, aristocratas virtude (EN 1131a). Esta relativização cultural da justiça distributiva antecipa debates contemporâneos sobre pluralismo moral que MacIntyre (2001) [8] explora em sua crítica ao projeto moderno de fundamentação universal da moral, mostrando como diferentes tradições éticas operam com concepções distintas de excelência humana.

Na justiça corretiva, o meio é restaurado quando a igualdade inicial é recuperada, corrigindo o excesso de um lado e a deficiência do outro, como descrito na Stanford Encyclopedia of Philosophy (2022) [5], sempre em relação às partes envolvidas.

Essa concepção de justiça como meio reflete sua natureza relacional, pois exige uma avaliação contínua das relações entre os indivíduos e da harmonia geral da sociedade, sempre considerando o impacto nas interações sociais.

2.4 Relevância Contemporânea da Justiça Relacional

Aristóteles posiciona a justiça como virtude que só existe na relação com o outro, mas sua análise vai além de uma mera reciprocidade contratual. A justiça aristotélica pressupõe o que podemos chamar de reconhecimento ontológico - a percepção de que a própria existência moral do sujeito é constituída pela presença e dignidade do outro.

Esta dimensão relacional antecipa, de maneira surpreendente, conceitos modernos de intersubjetividade. Quando Aristóteles afirma que "a justiça é a única virtude que parece ser o bem alheio" (EN 1130a), ele não está meramente descrevendo uma orientação altruísta, mas identificando uma estrutura ontológica: o justo só se realiza enquanto tal na medida em que reconhece e constitui o outro como sujeito de direitos.

Essa concepção aristotélica de justiça como dinâmica relacional continua relevante nos debates contemporâneos sobre equidade social, direitos humanos e justiça distributiva. Por exemplo:

Equidade Social:

A ideia de que a justiça envolve relações interpessoais e a distribuição justa de recursos é central para discussões modernas sobre desigualdade econômica e políticas de redistribuição, como visto em análises do Journal of Ancient Philosophy (2013) [9]. Nussbaum (2006) [10] amplia essa perspectiva ao argumentar que teorias de justiça devem considerar não apenas a distribuição de recursos, mas o reconhecimento de capacidades - ecoando a ênfase aristotélica na eudaimonia como florescimento integral das potencialidades humanas.

Direitos Humanos:

A ênfase aristotélica no reconhecimento do outro como sujeito de direitos ressoa nas lutas contemporâneas por igualdade racial, de gênero e social, conforme destacado na 1000-Word Philosophy (2019) [11].

Com efeito, lutas contemporâneas por reconhecimento (feminismo, antirracismo, direitos LGBTQ+) ecoam a dimensão relacional da justiça aristotélica: a dignidade não é propriedade individual, mas construção intersubjetiva que exige reconhecimento mútuo. Honneth (2003) [12] desenvolve essa intuição ao mostrar como a formação da identidade pessoal depende de três formas de reconhecimento - amor, direito e solidariedade - que ressoam com a compreensão aristotélica de que a virtude só se realiza na polis, através das relações com outros cidadãos.

A crise ecológica levanta questões sobre justiça temporal: como aplicar princípios aristotélicos a relações entre gerações? A responsabilidade com gerações futuras expande a dimensão relacional da justiça para além do presente.

Justiça Algorítmica:

A flexibilidade da justiça aristotélica, como na concepção de epieikeia (equidade), antecipa sistemas modernos de justiça que utilizam inteligência artificial para ajustar decisões com base em contextos específicos, sempre considerando as relações entre partes, como discutido em iPleaders (2022) [13].

3 Equidade e Injustiça como Desproporção Matemática

3.1 Contexto e Fundo

Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco, dedica o Livro V à discussão da justiça, distinguindo-a em universal (obediência às leis) e particular (distributiva e corretiva). Dentro dessa estrutura, ele introduz a equidade como uma virtude que corrige as limitações da lei escrita e conceitua a injustiça como uma desproporção, utilizando modelos matemáticos para ilustrar suas formas. Esses conceitos são centrais para sua filosofia moral e política, influenciando sistemas jurídicos e éticos modernos.

3.2 Equidade (epieikeia) como Correção da Lei

Aristóteles define a equidade como uma virtude que ajusta a rigidez da lei quando sua aplicação literal resultaria em injustiça. Ele utiliza a metáfora da "régua de chumbo de Lesbos", um instrumento flexível usado por construtores para medir superfícies irregulares, para ilustrar como a equidade se adapta às circunstâncias específicas de cada caso.

Relação com a Justiça:

A equidade é uma forma de justiça, mas superior à justiça estrita da lei. Enquanto a lei é universal e não pode cobrir todos os casos particulares, a equidade intervém quando a aplicação mecânica da lei levaria a resultados injustos. Por exemplo, se uma lei exige que todos os devedores paguem uma quantia fixa, mas um devedor está em situação de extrema pobreza, a equidade pode sugerir uma redução ou isenção para evitar um desequilíbrio.

Características da Equidade:

É uma virtude moral que exige sabedoria prática (phronesis), pois envolve o julgamento de quando e como aplicar a correção. Isso é destacado em Stanford Encyclopedia of Philosophy (2022) [5], que explica que a equidade requer discernimento, prudência, para adaptar a lei.

Não é uma negação da lei, mas um aperfeiçoamento dela, garantindo que o resultado final seja verdadeiramente justo. Como observado em Academia.edu (2009) [14], a equidade é uma competência moral que vai além da justiça legal.

O homem equitativo (epieikēs) é aquele que, mesmo tendo a lei a seu favor, está disposto a ceder algo de seu direito para evitar um resultado injusto. Por exemplo, ele pode aceitar menos do que lhe é devido para manter a harmonia e a justiça em uma relação, conforme discutido em Sniggle.net (s.d.) [15].

Exemplos Práticos:

Imagine uma lei que proíbe qualquer pessoa de entrar em uma propriedade privada sem permissão. Um homem entra em uma casa para salvar uma criança de um incêndio. A aplicação estrita da lei poderia puni-lo por invasão, mas a equidade reconhece que sua ação foi justa e necessária, corrigindo a lei para evitar uma injustiça.

Outro exemplo seria um contrato que, devido a circunstâncias imprevistas, causaria grande prejuízo a uma das partes. A equidade poderia permitir a modificação ou cancelamento do contrato para prevenir injustiça.

Relevância Contemporânea:

A ideia de equidade de Aristóteles ressoa em sistemas jurídicos modernos, como o equity law no sistema jurídico anglo-saxão, que permite flexibilidade na aplicação da lei para garantir justiça em casos específicos. Além disso, a equidade antecipa conceitos modernos de adaptabilidade, como em sistemas de inteligência artificial que ajustam decisões com base em contextos particulares, conforme discutido em artigo publicado na Secularpriest (s.d.) [16].

3.3 Injustiça como Desproporção Matemática

Aristóteles conceitua a injustiça como uma forma de desproporção, utilizando modelos matemáticos para ilustrar suas duas principais formas de justiça particular: distributiva e corretiva.

Justiça Distributiva:

Envolve a distribuição de bens, honras ou recursos entre os membros de uma comunidade.

Segue uma proporção geométrica: A/B = C/D, onde A e C são as partes recebidas por dois indivíduos, e B e D são seus respectivos méritos ou contribuições. Por exemplo, se A contribui duas vezes mais do que B, A deve receber duas vezes mais do que B.

A justiça distributiva aristotélica, com sua proporção geométrica (A/B = C/D), não é apenas um algoritmo de alocação, mas uma gramática do reconhecimento social. Cada proporção distribui não apenas bens materiais, mas significados sociais que definem identidades e hierarquias - processo que Taylor (1994) [17] identifica como fundamental nas políticas de reconhecimento contemporâneas, onde a distribuição de recursos está intrinsecamente ligada ao reconhecimento de identidades e dignidades.

A injustiça distributiva ocorre quando os bens não são distribuídos de acordo com o mérito de cada um, resultando em uma desproporção entre contribuição e recompensa.

Justiça Corretiva:

Lida com transações entre indivíduos, como compras, vendas ou empréstimos, e busca restaurar a igualdade quando uma parte é prejudicada.

Segue uma proporção aritmética: Se A tira X de B, a justiça corretiva exige que X seja devolvido de A para B, restaurando o equilíbrio inicial (A + B = C + D). Por exemplo, se A rouba B, a justiça corretiva exige que A devolva o que foi roubado.

A injustiça corretiva ocorre quando essa igualdade não é restaurada, seja por excesso (A ganha mais do que deveria) ou por deficiência (B perde mais do que deveria).

Injustiça como Desproporção:

Em ambos os casos, a injustiça é uma violação das proporções adequadas. Na justiça distributiva, é uma desproporção geométrica (falha na alocação proporcional); na justiça corretiva, é uma desproporção aritmética (falha na restauração da igualdade). Aristóteles argumenta que a justiça é essencialmente uma questão de proporcionalidade, e qualquer desvio dessa proporcionalidade constitui injustiça. Isso é reforçado em artigo publicado por Horn (2006) [18], que discute como a equidade corrige essas desproporções.

Exemplos Práticos:

Em uma sociedade, dois cidadãos contribuem para o bem comum: A contribui muito, enquanto B contribui pouco. Se ambos receberem a mesma recompensa, há injustiça distributiva, pois a proporção entre contribuição e recompensa não é mantida (A/B ≠ C/D).

Em uma transação, se A vende um produto defeituoso a B e não corrige o erro, há injustiça corretiva, pois a igualdade inicial não foi restaurada.

3.4 Conexão entre Equidade e Desproporção

A equidade (epieikeia) é crucial para corrigir as desproporções que podem surgir da aplicação rígida da lei. Embora a lei seja geral e abrangente, ela não pode prever todas as circunstâncias particulares. Assim:

Equidade como Correção:

Quando a aplicação estrita da lei resultaria em uma desproporção (injustiça), a equidade intervém para restaurar a proporção adequada. Por exemplo, uma lei pode exigir que todos os cidadãos paguem um imposto fixo, mas se um cidadão está em situação de extrema pobreza, a equidade pode sugerir uma isenção ou redução para evitar que ele seja desproporcionalmente prejudicado.

Isso é discutido por Guest (2017) [19], que explora como a equidade é uma virtude que vai além da legalidade, garantindo proporcionalidade.

Equidade e Proporcionalidade:

A equidade garante que as proporções de justiça distributiva e corretiva sejam mantidas em casos onde a lei escrita falha. Ela não é uma negação da lei, mas uma adaptação dela para garantir que o resultado final seja justo e proporcional.

3.5 Relevância Contemporânea

A metáfora da "régua de lesbos" - instrumento flexível que se adapta a superfícies irregulares - revela uma dimensão crucial da filosofia prática aristotélica: a irredutibilidade do particular ao universal. A equidade (epieikeia) não é simplesmente exceção à regra, mas crítica imanente que expõe os limites de toda formalização legal.

Esta concepção antecipa dilemas contemporâneos sobre inteligência artificial e justiça algorítmica. Enquanto sistemas automatizados buscam consistência através de regras universais, a equidade aristotélica sugere que a justiça genuína exige uma sabedoria contextual (phronesis) que nenhum algoritmo pode capturar completamente.

A equidade enfrenta um paradoxo performativo: para ser aplicada de modo justo, ela mesma precisa de critérios que não podem ser formalizados sem contradizer sua própria natureza. O homem equitativo (epieikēs) deve saber quando abrir mão de seus direitos formais, mas essa sabedoria não pode ser codificada sem se tornar mais uma regra rígida.

4 O paradoxo do Juiz Ideal: Entre Transcendência e Imanência

4.1 Contexto e Fundo

Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco, dedica o Livro V à discussão da justiça, distinguindo-a em universal (obediência às leis) e particular (distributiva e corretiva). Dentro dessa estrutura, ele introduz o juiz como a personificação da justiça, mas também reconhece as limitações humanas, criando um paradoxo central. Essa tensão é explorada em fontes como a Stanford Encyclopedia of Philosophy (2022) [5], que discute a ética de Aristóteles, e artigos como Dispassionate Judges Encountering Hot-headed Aristotelians (2020) [20], que analisam as visões de Aristóteles sobre as emoções dos magistrados.

4.2 O Paradoxo

O paradoxo do juiz ideal em Aristóteles surge da expectativa de que o juiz deve encarnar a justiça perfeita, sendo imparcial e justo, enquanto a realidade é que, como seres humanos, os juízes estão sujeitos a paixões, vieses e interesses pessoais que podem comprometer sua imparcialidade. Essa tensão é evidente em sua discussão sobre a justiça corretiva, onde o juiz atua como árbitro, mas também em sua ênfase na virtude e na sabedoria prática.

Personificação da Justiça:

Em Ética a Nicômaco, Aristóteles sugere que o juiz é como que a personificação do justo, indicando que o juiz deve ser o padrão de justiça. Isso implica uma idealização do juiz como um ser imparcial, livre de influências externas.

Limitações Humanas:

No entanto, Aristóteles reconhece que os juízes, sendo humanos, podem ser influenciados por emoções e interesses, como discutido em Dispassionate Judges Encountering Hot-headed Aristotelians (2020) [20], que argumenta que Aristóteles enfatiza o julgamento racional (Seção 9, Rhet. 1354a24-6).

Essa dualidade cria o paradoxo: como um juiz humano pode ser ao mesmo tempo o ideal de justiça e suscetível a falhas humanas? A Stanford Encyclopedia of Philosophy (2022) [5] (Seção 5.2) reforça isso, notando que a teoria ética de Aristóteles não oferece um procedimento de decisão para todas as situações, dependendo da sabedoria prática (phronesis), o que pode dificultar a imparcialidade ideal.

4.4 Resolução de Aristóteles

Aristóteles aborda esse paradoxo enfatizando a importância da sabedoria prática, da virtude e da equidade. Ele sugere que:

Sabedoria Prática (Phronesis):

O juiz deve usar a sabedoria prática, a prudência, para discernir o justo em cada caso, como indicado em Ética a Nicômaco, onde o virtuoso vê a verdade em cada caso, sendo como que um padrão e medida deles. Isso permite ao juiz adaptar-se às circunstâncias, mitigando o impacto de vieses.

Virtude da Justiça:

O juiz deve cultivar a virtude da justiça, que inclui a capacidade de tomar decisões justas e imparciais, como abordado em Ética a Nicômaco, em que a virtude torna o objetivo correto, a sabedoria prática das coisas que levam à justiça.

Equidade (Epieikeia):

Aristóteles introduz a equidade como uma correção à aplicação rígida da lei quando ela levaria à injustiça, como detalhado em Ética a Nicômaco. Isso permite ao juiz ir além da letra da lei para alcançar a justiça verdadeira, ajudando a resolver o paradoxo ao oferecer flexibilidade.

Essas estratégias não eliminam completamente o paradoxo, mas oferecem um caminho para aproximar o ideal, reconhecendo as limitações humanas.

Exemplos Práticos:

Imagine um juiz que deve decidir um caso de disputa comercial. A lei pode favorecer uma parte devido a uma interpretação literal, mas o juiz, usando equidade, pode considerar as circunstâncias específicas, como a situação financeira de uma das partes, para evitar uma injustiça, refletindo a tensão entre o ideal e a realidade.

Em outro caso, um juiz pode ser influenciado por preconceitos culturais ao julgar um caso de imigração, mostrando como paixões podem comprometer a imparcialidade, ilustrando o paradoxo.

4.5 Relevância Contemporânea

4.5.1 A Impossibilidade da Imparcialidade Pura

O juiz aristotélico enfrenta uma contradição constitutiva: deve encarnar a justiça universal permanecendo finito e situado. Esta tensão antecipa debates contemporâneos sobre hermenêutica jurídica e teoria crítica do direito. O juiz não é um aplicador mecânico de regras, mas um intérprete que atualiza significados normativos em contextos específicos.

4.5.2 A Dimensão Afetiva da Racionalidade Prática

Contrariando interpretações que opõem razão e emoção, Aristóteles reconhece que a sabedoria prática integra dimensões afetivas. O juiz ideal não é desapaixonado, mas possui paixões educadas - ira ante a injustiça, compaixão pelo sofrimento, indignação ante a desigualdade arbitrária.

Este insight antecipa pesquisas contemporâneas sobre neurociência moral que mostram como emoções são constitutivas (e não obstáculos) do julgamento ético, revelando uma sofisticação na compreensão aristotélica da racionalidade prática que Ricoeur (1995) [21] resgata ao defender que o sentimento moral não é um obstáculo ao juízo moral, mas sua própria textura, ecoando a intuição aristotélica de que virtude e afetividade são indissociáveis.

4.5.3 Justiça Algorítmica e Sabedoria Artificial

Algoritmos de IA enfrentam dilemas similares ao paradoxo do juiz ideal: como programar sistemas que sejam simultaneamente consistentes e sensíveis ao contexto? A phronesis aristotélica sugere que justiça genuína requer julgamento situacional irredutível a regras formais.

5 A Contraditória Defesa da Escravidão: Quando o Sistema Se Volta Contra Si

5.1 Contexto e Fundo [22]

Aristóteles, em Política (Livro I), argumenta que a escravidão é uma instituição natural e benéfica para certas pessoas. Ele define o escravo como "aquele que, sendo humano, é por natureza não seu próprio senhor, mas de outro" (Política, 1254a14-18), sugerindo que alguns indivíduos são "escravos naturais" (physei doulos) devido a uma capacidade limitada de raciocínio. Essa visão é central para sua filosofia política, mas entra em conflito com outros princípios, como sua definição de justiça e sua visão da natureza humana.

5.2 A Defesa da Escravidão

Aristóteles justifica a escravidão com base na hierarquia natural do universo, onde tudo tem um propósito (telos). Ele compara a relação senhor-escravo à relação entre alma e corpo, ou entre humanos e animais, argumentando que os escravos naturais carecem da capacidade deliberativa (bouleutikon) e são incapazes de viver autonomamente (Política, 1254b20-25).

Ele sugere que essa relação é benéfica, pois o escravo ganha proteção e direção, enquanto o senhor se beneficia do trabalho do escravo.

No entanto, essa defesa é problemática quando analisada à luz de sua própria filosofia.

5.3 Contradições Principais

A seguir, detalhamos as principais contradições em sua defesa:

5.3.1 Contradição com a Justiça como Virtude Relacional

Aristóteles define a justiça como uma virtude relacional que só existe em interações entre pessoas e exige reciprocidade e proporcionalidade (Ética a Nicômaco, Livro V). No entanto:

Ausência de Reciprocidade: A relação entre senhor e escravo não é recíproca. O escravo é tratado como uma propriedade ou ferramenta (organon), sem direitos ou autonomia. Aristóteles reconhece que a justiça só pode existir onde há reciprocidade (Política, 1255b10-15), mas nega essa reciprocidade ao escravo, tratando-o como uma extensão do senhor (Política, 1254a14-18). Isso é uma contradição clara, pois se o escravo é "parte do senhor", como ele afirma, então não pode haver justiça entre eles, já que a justiça pressupõe duas partes distintas e autônomas.

Tratamento Desproporcional: Sua concepção de justiça distributiva segue uma proporção geométrica (A/B = C/D), onde os bens são distribuídos de acordo com o mérito ou contribuição. No entanto, na escravidão, o escravo não recebe nada em troca de seu trabalho além de subsistência básica, e sua "contribuição" é forçada e não voluntária. Isso não se alinha com a ideia de proporcionalidade justa defendida por Aristóteles.

Igualdade Humana: Aristóteles reconhece que todos os humanos compartilham a capacidade de raciocínio (logos), mesmo que em graus diferentes (Ética a Nicômaco, 1139a1-5). Se os escravos são humanos, como ele admite, então têm capacidade de raciocínio, o que os torna capazes de participar da vida moral e política. No entanto, ao negar-lhes qualquer autonomia ou direitos, Aristóteles contradiz sua própria visão de que a justiça deve ser baseada na natureza humana compartilhada.

5.3.2 Contradição com a Natureza Humana e o Conceito de "Escravo Natural"

Aristóteles argumenta que os escravos naturais carecem da capacidade de deliberação (bouleutikon) e são incapazes de viver de forma autônoma (Política, 1254b20-25). No entanto:

Misidentificação das Capacidades: Ele parece não considerar que as deficiências intelectuais que ele atribui aos escravos são resultado da própria condição de escravidão, e não de uma característica inata. Como observado em 1000-Word Philosophy (2019) [11], Aristóteles falha em reconhecer que as habilidades intelectuais dos escravos podem ser suprimidas pela falta de educação e oportunidades, e não por uma deficiência natural.

Inconsistência na Herança de Traços: Aristóteles admite que escravos naturais podem gerar filhos naturalmente livres, e vice-versa (Política, 1255b1-5). Isso sugere que os traços que ele associa à escravidão natural não são consistentemente hereditários ou fixos, o que enfraquece sua argumentação de que a escravidão é uma condição natural e imutável.

Conflito com a Definição de Humano: Aristóteles define o ser humano como um animal racional (zoon logon echon), cuja essência é o raciocínio (Ética a Nicômaco, 1098a3-5). Se os escravos são humanos, como ele reconhece, então têm capacidade de raciocínio, outro fato que enfraquece sua teoria de que existem "escravos naturais".

5.3.3 Contradição com a Prática da Escravidão

Além das inconsistências teóricas, a prática da escravidão na Grécia antiga não se alinhava com a visão de Aristóteles sobre escravos naturais:

Escravidão por Conquista: Aristóteles admite que muitas pessoas são escravizadas por meio de guerras injustas ou por convenção (nomos), e não por natureza (physis) (Política, 1255a1-10). Isso significa que muitos escravos não eram "escravos naturais", mas vítimas de circunstâncias ou conquistas injustas. Essa realidade contradiz sua defesa da escravidão como uma instituição natural, como observado por Simpson (2006) [23].

Diversidade entre Escravos: Na Atenas de Aristóteles, os escravos incluíam gregos e não-gregos, "alguns dos quais eram educados e capazes de raciocínio" (Política, 1255a30-35). Isso desafia a ideia de que todos os escravos são naturalmente inferiores, como discutido por Chua (2014) [24].

5.3.4 Contradição com o Ideal Político de Aristóteles

Aristóteles idealiza o Estado como uma comunidade onde os cidadãos participam ativamente da governança, alternando entre governar e ser governados (Política, Livro III). No entanto:

Exclusão dos Escravos: Os escravos são excluídos da cidadania e da participação política, o que cria uma classe permanente de subalternos que não pode contribuir para o bem comum ou participar da vida ética e política da polis. Isso contradiz a ideia de que o Estado deve ser uma comunidade de iguais que se alternam no poder, como detalhado em Stanford Encyclopedia of Philosophy (2022) [5].

Ausência de Reciprocidade Política: A relação entre senhor e escravo não é recíproca, ao contrário das relações entre cidadãos livres. Isso entra em conflito com a visão aristotélica de que a polis é uma associação de iguais que buscam o bem comum, como observado em iPleaders (2022) [13].

5.3.5 Contradição com a Ética Aristotélica

A ética de Aristóteles enfatiza o desenvolvimento das virtudes e a busca da eudaimonia (felicidade ou florescimento humano), que depende do exercício da razão e da virtude moral (Ética a Nicômaco, 1098a1-5). No entanto:

Escravos e Eudaimonia: Os escravos são negados a oportunidade de desenvolver suas capacidades racionais e virtuosas, o que limita seu potencial para alcançar a eudaimonia. Isso é injusto dentro do próprio arcabouço ético de Aristóteles, que considera a eudaimonia como o objetivo final de todos os seres humanos.

Amizade e Comunidade: Aristóteles argumenta que a amizade (philia) é essencial para a vida ética e política, mas a relação entre senhor e escravo não é uma amizade verdadeira, pois carece de igualdade e reciprocidade (Ética a Nicômaco, 1159a3-10). Isso reforça a ideia de que a escravidão é incompatível com os ideais éticos de Aristóteles, como detalhado em Sniggle.net (s.d.) [15].

5.4 Análise Crítica e Perspectivas Modernas

A defesa da escravidão por Aristóteles é frequentemente criticada por ser um reflexo dos preconceitos e normas sociais de sua época, em vez de uma análise filosófica rigorosa.

A defesa aristotélica da escravidão não é um acidente biográfico ou concessão cultural, mas sintoma de tensões internas ao próprio sistema. Analisada estruturalmente, essa contradição revela como mesmo filosofias universalistas podem ser capturadas por particularidades históricas.

Aristóteles naturaliza a escravidão através de um círculo hermenêutico: identifica como "naturalmente escravos" aqueles que foram privados de educação e autonomia pela própria instituição da escravidão. Esta lógica circular antecipa mecanismos contemporâneos de violência simbólica que Bourdieu (1989) [25] identificou como formas de dominação que se legitimam ao fazer os dominados interiorizarem as categorias de percepção que naturalizam sua subordinação - processo similar ao que Aristóteles opera ao defender que escravos "naturais" carecem de capacidade deliberativa.

O conceito de "escravo natural" funciona como profecia autocumprida: ao negar educação e participação política aos escravos, a sociedade grega produzia as próprias "evidências" de sua inferioridade intelectual. Esta análise permite compreender como epistemologias hegemônicas legitimam exclusões sociais.

6 Tensões Produtivas: Aprendendo com as Contradições

6.1 A Justiça como Campo de Tensões Irresolvidas

Em vez de buscar resolver as contradições aristotélicas, propomos tratá-las como tensões produtivas que iluminam dilemas persistentes. A justiça não é um estado final harmônico, mas um campo dinâmico onde diferentes valores (mérito/necessidade, universalidade/particularidade, autonomia/comunidade) negociam continuamente.

6.2 A Crítica Imanente como Método

As contradições aristotélicas funcionam como crítica imanente: o próprio sistema gera recursos teóricos para questionar suas exclusões. Conceitos como reciprocidade, racionalidade universal e dignidade humana fornecem ferramentas críticas contra a escravidão e outras formas de exclusão.

Considerações Finais: A Justiça Aristotélica entre Legado e Limitações

A exploração da justiça na Ética a Nicômaco revela a originalidade e as contradições do pensamento aristotélico, cuja influência perpassa séculos, mas não escapa a críticas fundamentais. Aristóteles concebe a justiça como virtude relacional – uma excelência moral que só se realiza na intersubjetividade, regulando proporções matemáticas na distribuição de bens (justiça distributiva) e na correção de transgressões (justiça corretiva). A equidade (epieikeia) surge como seu corretivo essencial, flexibilizando a rigidez da lei para assegurar proporcionalidade contextual, guiada pela phronesis (sabedoria prática).

Aristóteles nos ensina que:

A justiça é sempre relacional: não existe justiça em isolamento, apenas na trama de relações que constitui o tecido social - insight que Honneth (2003) [12] radicaliza ao mostrar como até mesmo a autoestima depende de reconhecimento intersubjetivo.

A racionalidade prática é contextual: princípios universais só se realizam através de aplicações particulares que exigem sabedoria situada - perspectiva que Ricoeur (1995) [21]desenvolve ao defender uma hermenêutica moral que integra universalidade e particularidade.

As contradições são produtivas: tensões internas dos sistemas éticos não são falhas, mas motores de desenvolvimento moral e político - tese que MacIntyre (2001) [8] explora ao mostrar como tradições éticas se renovam através de crises internas.

A crítica imanente é possível: toda tradição ética carrega recursos internos para autocrítica e transformação - princípio que Taylor (1994) [17] aplica ao mostrar como o próprio ideal moderno de dignidade universal pode criticar exclusões históricas.

Contudo, a teoria enfrenta paradoxos insolúveis: o juiz ideal, encarnação da justiça, é minado pela fragilidade humana – paixões e vieses que comprometem a imparcialidade. Mais grave ainda é a contradição ética na defesa da escravidão, que nega a reciprocidade e a racionalidade inerentes aos seres humanos, violando os próprios princípios de justiça relacional e eudaimonia que Aristóteles defende. Essa incoerência expõe como preconceitos de época podem corromper até os sistemas filosóficos mais robustos.

A exploração das tensões internas do sistema aristotélico revela que sua grandeza reside não na resolução definitiva de problemas morais, mas na articulação de um horizonte regulativo que orienta a busca contínua por uma vida justa.

A justiça aristotélica permanece um canteiro de obras aberto, onde cada geração deve reconstruir, com materiais conceituais herdados e inovações próprias, o projeto sempre inacabado de uma sociedade justa. Suas contradições não a desqualificam, mas a tornam um interlocutor vivo em diálogos transtemporais sobre o significado da vida boa.

O legado de Aristóteles não é um manual de instruções, mas um convite ao pensamento: que tipo de vida vale a pena ser vivida? Que formas de reconhecimento merecem cultivo? Como harmonizar exigências de universalidade moral com respeito pela particularidade? Essas questões, abertas em Estagira há 2.400 anos, permanecem urgentes em nossa contemporaneidade.

Referências

A versão da Ética a Nicômaco utilizada como referência principal neste ensaio é a edição crítica grega estabelecida por Ingram Bywater (Oxford Classical Texts, 1894), complementada por traduções realizadas por António de Castro Caeiro (Editora Instituto Piaget, 2009) e Edson Bini (Edipro, 2017).

A distinção entre justiça distributiva (κατὰ ἀναλογίαν, katà analogían – "segundo proporção") e justiça corretiva (ἰσάριθμος, isárithmos – "igualdade numérica") segue rigorosamente 1131b-1132a na edição Bywater, com apoio das notas de Caeiro sobre a tradução de diortotikós ("corretiva") em português (vide referência anterior).

A interpretação da equidade (epieikeia) como "correção da lei" (1137a) baseou-se no debate entre Terence Irwin (defende a equidade como justiça superior) e John McDowell (vê como extensão da phronesis), citados na tradução de autoria de Christopher Rowe & Sarah Broadie (Oxford University Press, 2002).

University of Vermont (s.d.): Justice in the Nicomachean Ethics. Disponível em: https://www.uvm.edu/~jbailly/courses/clas158/notes/kraut4.html

Stanford Encyclopedia of Philosophy (2022): Aristotle’s Ethics. Disponível em: https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-ethics/

Alatrsh, R. (2020): Aristotle's conception of justice in Nicomachean Ethics, and Politics (ResearchGate). Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/341075123_Aristotle%27s_conception_of_justice_in_Nicomachean_Ethics_and_Politics

NumberAnalytics (2025): Aristotle's View on Justice: Examining Aristotle's concept of justice and its differences from Plato. Disponível em: https://www.numberanalytics.com/blog/aristotle-justice-explained

MacIntyre, A. (2001): Depois da Virtude. Tradução de Jussara Simões. EDUSC

Journal of Ancient Philosophy (2013): Responsibility and Justice in Aristotle’s Non-Voluntary and Mixed Actions. Disponível em: https://revistas.usp.br/filosofiaantiga/article/download/64451/67152/85198

Nussbaum, M. (2006): Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership. Harvard University Press.

1000-Word Philosophy (2019): Aristotle’s Defense of Slavery. Disponível em: https://1000wordphilosophy.com/2019/09/10/aristotles-defense-of-slavery/

Honneth, A. (2003). Luta por Reconhecimento: A Gramática Moral dos Conflitos Sociais. Tradução de Luiz Repa. Ed. 34.

iPleaders (2022): All about Aristotle's Theory of Justice. Disponível em: https://blog.ipleaders.in/all-about-aristotles-theory-of-justice/

Academia.edu (2009): Epieikeia in Aristotle’s Nicomachean Ethics. Disponível em: https://www.academia.edu/29949722/Epieikeia_in_Aristotles_Nicomachean_Ethics

Sniggle.net (s.d.): Aristotle on Equity, or Epieikeia. Disponível em: https://sniggle.net/TPL/index5.php?entry=20Oct09

Secularpriest (s.d): Equity, a principle born out of necessity in ancient times, that continues to be an important body. Disponível em: https://www.secularpriest.com/single-post/2017/10/30/equity-a-principle-born-out-of-necessity-in-ancient-times-that-continues-to-be-an-importa

Taylor, C. (1994). Multiculturalism and the Politics of Recognition. Princeton University Press.

Horn, C. (2006): Epieikeia: The competence of the perfectly just person in Aristotle (ResearchGate). Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/292357156_Epieikeia_The_competence_of_the_perfectly_just_person_in_Aristotle

Guest, J.W. (2017). Justice as Lawfulness and Equity as a Virtue in Aristotle’s Nicomachean Ethics. (Cambridge Core: The Review of Politics. 2017; 79(1):1–22). Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-politics/article/abs/justice-as-lawfulness-and-equity-as-a-virtue-in-aristotles-nicomachean-ethics/E306683AE6C03475FF2EBDA1A2E49FBA

Rapp, C. (2020): Dispassionate Judges Encountering Hot-headed Aristotelians (DPSP Annual Volume 1). Disponível em: https://paulscholten.eu/research/article/dispassionate-judges-encountering-hotheaded-aristotelians-2/

Ricoeur, P. (1995). O Justo. Tradução de António Hall. Instituto Piaget.

A edição da Política utilizada neste ensaio é aquela editada por August Immanuel Bekker (Aristotelis Opera. Berlim: Georg Reimer, 1831-1870. 5 v.) e disponível em: https://catalog.perseus.org/catalog/urn:cite:perseus:author.204

Simpson, P. (2006): Aristotle's Defensible Defence of Slavery (Polis: The Journal of the Society for Greek Political Thought. 23. 95-115. 10.1163/20512996-90000088). Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/233656685_Aristotle%27s_Defensible_Defence_of_Slavery

Chua, A. (2014): A Defence of Aristotle on Natural Slavery (Academia.edu). Disponível em: https://www.academia.edu/14210092/A_Defence_of_Aristotle_on_Natural_Slavery

Bourdieu, P. (1989). O Poder Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. Bertrand Brasil.

Comentários